第33景 響橋(川崎方面) スカイツリーも射程内に

鶴見駅西口から二本木地点に向かうとしたらバス便がとても便利。それもそのはずで、鶴見駅西口から二本木のバス停まで行き交うバスの交通量と言えば全国屈指の本数で、その証拠に二本木バス停で下車した後、時刻表を見ても一目瞭然(写真参照)。

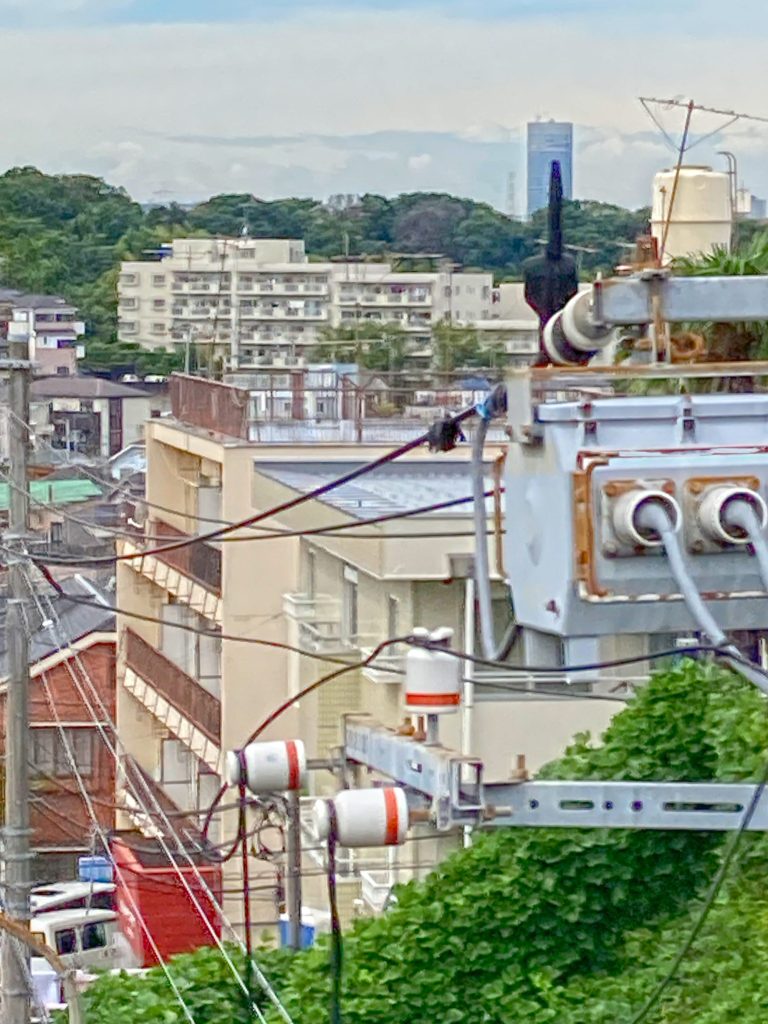

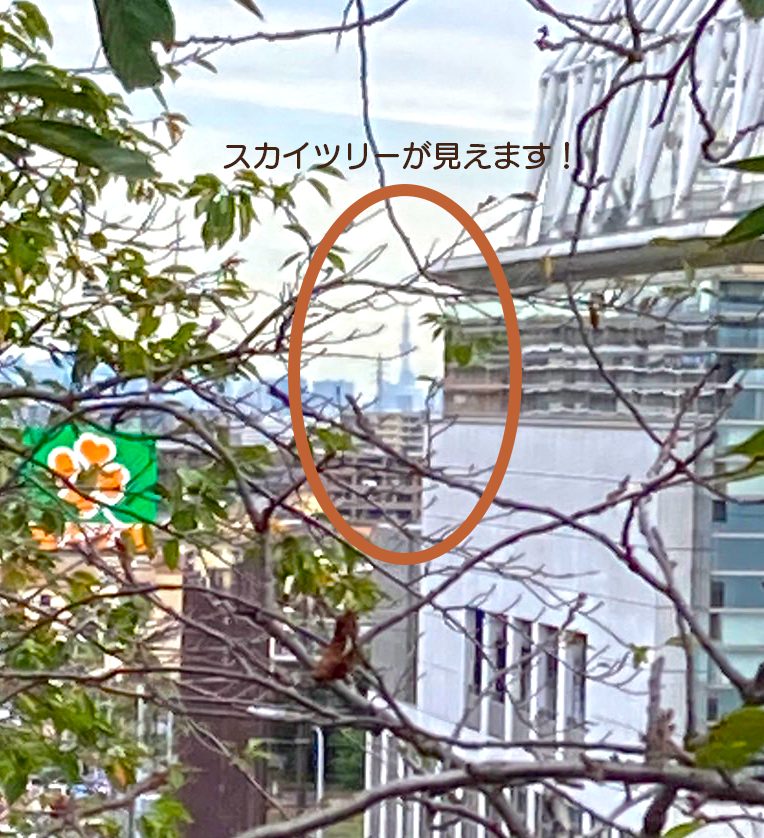

そしていよいよ響橋までやってくると、そこから見える眺望もこれまたチョーがつく位の絶景で、川崎方面を見ると国道1号線の向こうに三ツ池公園付近にある電波塔が目にも鮮やかに!なおも進んで橋のたもとまでやって来て、見えるかどうかと思いながら目を凝らせてみると、やっぱり見えました!木々の間からうっすらと浮かび上がった姿は正しくスカイツリーそのものです。鶴見区内でもやはりスカイツリーが見える場所が少ないだけに、貴重なロケーション地と言えるでしょう!

橋の前に見える木々は桜の成木で、1号線沿いにずっと植えられていて、桜のシーズンともなりますとこれまた見事に見応えたっぷりの景観美を呈していますので、その時期に訪れたら春の楽しみを満喫できること請け合いです。ただしバスを始め交通量の激しさは日本一のレベルですので、道路を横断する際はくれぐれもご用心を!

第34景 響橋(横浜方面) 横浜のビル群がそろい踏み

響橋の歴史や由来については語り尽くされているようですので、ここではあくまで橋の上から眺めた感想のみを紹介します。さて橋の反対側にやっとできて、みなとみらい方面を眺めてみますと、横浜駅前付近やみなとみらいのビル群が一堂に会して、見事な景観美を添えています。左から北仲ノット(ザ・タワー横浜北仲)を始め、コンチネンタルホテルとともにその向こうにかすかに見える横浜市役所、クインズスクエアと並んで見えるランドマークタワーの威風堂々とした姿!。そのさらに右手横には横浜駅付近のビル群や天理ビルの電波塔までがくっきりと浮かんでいます。響橋そのものの桁下高は13メートルもの高さがありますので、橋の両側にはほとんど障害物がなく、眺望の良さは他に類を見ないほどではないでしょうか!

橋の下を走る道路は言うまでもなく国道1号線ですが、別名「第二京浜国道」とも呼んで、かってはフランク永井の名曲の1つ「夜霧の第二国道」に歌われて、全国にその名を知られるようになったことも。ウーン、これはちょっと古い話になってしまいましたが、古いことのついでにもう一言。この付近に住む人たちは今でもこの1号線のことを「二国」「ニコク」と呼んでいます。お上の政策で「国道1号線」と言う名称がつけられましたが、だからといって昔なじみの「二国」と言うネーミングも捨てがたいですよね!。やっぱり橋にちなんだ歴史について云々してしまいました。ごめんなさい。

第35景 貯水池前のバス停付近 水道道沿い最大の絶景が

響橋を後に水道道を歩いてしばらくすると目の前に通称貯水塔(正式には貯水池)の黒々とした姿が視界に入ってきます。そのちょっと手前にバス停があるのですが、その付近から左手方向(右側)を眺めるとおそらく鶴見区内でも1、2を争うような絶景地を楽しむことができます。そのすぐ横手にはマンションがありますが、これが建つ以前は最高のロケーション地として謳われたことも。とにかくみなとみらいの景観はもとより京浜運河に立ち並ぶ建造物群も一望にとらえることができたとか。しかし今でも東京電力の2本の煙突を始め、風力発電所の風車さらにその向こうには、山下公園の前にあるマリンタワーまでが遠く霞んで見えていますので、貴重な景観美を備えた場所である事は確かでしょう。しかも眼下には色とりどりの美しい家々が建ち並んでいるのが見えますし、その色彩豊かな佇まいが醸し出す雰囲気は、ちょっとした外国を訪れたかのような気分を味わうことができます。目の前にうっそうと広がる森林は、白幡公園のようで、その他にも森林らしきところが点在していて、鶴見区内にあって緑豊かな一帯であることも感じさせています。そのようなバランスのとれた景観美が人々の心に郷愁を唆るものがあるのかもしれません。

第36景 殿山バス停付近 階段上からの眺望を満喫

貯水塔を通り越してなおも水道道を歩いていくと、三叉路のあたりに目にも鮮やかな似顔絵が。「これは見事な似顔絵だなぁ」「マイケルジャクソンですよね!」「うまいねー」「鶴見版バンクシーだね!」と会話しながら水道道から左手の路地へ。しばらく進んでさらに左手へ曲がっていくと、急に視界が開けてきて目の前には見事なロケーションが。そこからはランドマークタワーの上層部が家々の屋根の上にぽっかりと浮かんでいます。ちょっと右手に寄ってみると、ベイブリッジやつばさ大橋までを視覚に捉えることができます。ここが景色の良い好立地になったのは、側にあるマンションが建設され、それに伴ってきれいな階段が下まで整備されたからで、階段そのものも、どことなく風情のある景観を添えています。この階段ができる以前は、細い坂道があるだけで、しかも急勾配がきついとあって、上り下りするのが一苦労だったとか。地名としては「殿山バス停付近」と記しておきましたが、バス停そのものは目の前の風情のある階段を降りきったところにあります。お目当ての場所はあくまで階段を登り切ったところにありますので、お間違いなく!

第37景 寺尾城址入り口付近 こんなところからも富士山が

36景を後にそのまま階段を降りて、目の前の水道道を横断。そしてすぐ左手の坂道を寺尾城址方面に向かって登ってきますと、視界も開けてきて見晴らしも格段に良くなってきます。ただ周辺には家々が立て込んでいて、家と家とすき間から興味をそそられるような景色がちらりちらりと姿を表していますが、一押しできるような景観につながらないのが、ちょっと残念です。そんなことを考えていると、突然メンバー全員があっと息を呑むような光景が見えてきて、しばしの間その景色に見とれていました。家と家との間のちょっと広々とした空間の向こうに、なんと富士山が雲の上にポッカリ浮かんでいる姿が見えてきて、何とも幻想的な景観を醸し出しています。その手前に見える薄ベージュ色の建物は、鶴見区内の新名所(? )ともなった馬場インターの排気筒で、その人工的な佇まいと自然美豊かな富士山とのコントラストが、一服の絵模様を描き出しています。これまでにも度々通ってきた道でありながら、鶴見の見所探訪といった感覚で町歩きをしているだけで、こんなにも景色が一変した形で見えてしまうことに、我ながら驚いてしまいました。

第37景その2 寺尾城址入り口付近 見事なプリンスホテルの景観

「ちょっとちょっと、見てみて!家と家の隙間から新横浜のプリンスホテルがきれいに見えているわよ!」

「本当だなぁ。さっきのところ(第37景)では、プリンスホテルは見えなかったけど、ちょっとの距離しか歩いていないのに、ここからはこんなにもきれいなプリンスホテルが見えるなんて、不思議だなぁ!」

「だって、さっきのところ(第37景)からほんの数メートルしか歩いていないでしょ。寺尾城址入口から坂道をずっと上ってきて、上りきったところで右折したところがさっきのところよね。そこからわずか数メートルしか歩いていないのに、あの丸いホテルの景色が正面に見えるなんて素敵だわー」

「そんなドラマが見えてくるのも、ある意味では家々が立て込んでちょっとした偶然のいたずらから景色も変わって来ていると言うことだんだろうなぁ。これからどんな風になるのかなぁ!」

「何をそんなに深刻ぶって心配しているの!」

「だってさぁ、今のところ鶴見区は超がつく位に人気の高い地域らしくて、それらしい土地があったら、建築業者の手が入ってすぐ家が立ってしまうらしいなぁ!このまま宅地化が猛烈な勢いで進んでいったら、見晴らしの良い場所がどれだけ残るのかどうかと考えたら、やっぱり心配になってねぇ」

「確かにその恐れはあるわよね。地域開発と景観美の維持と言う事は、いつまでもついて回る古くて新しい問題なのねえ」

第38景 寺尾小学校横 見事なオレンジ色の屋根づくし

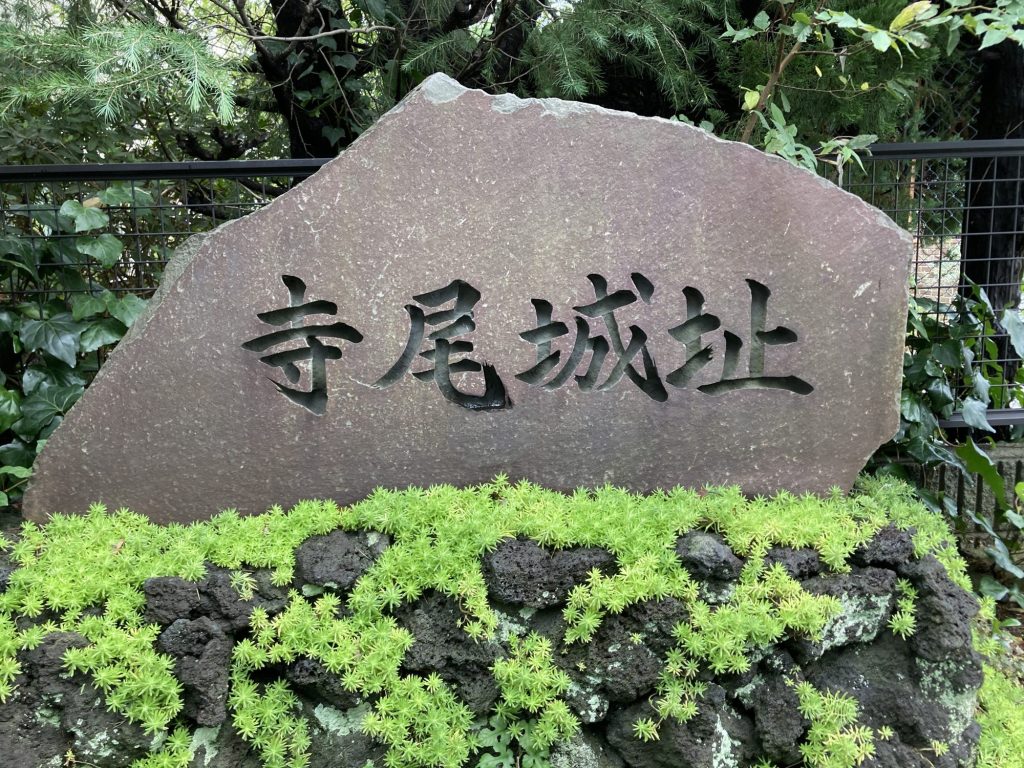

第37景を後にすぐ近くに寺尾城址の石碑があると聞いて、どこにあるのだろうと期待に胸を膨らませて歩くこと数分。すぐそことの案内だったので、もうそろそろと思ってメンバーに尋ねてみると「もう石碑のあるところは過ぎてしまいましたよ」とのこと。慌てて引き返してみるとたしかにありました。家屋が密集する一角に建てられていましたので、うっかり見過ごしてしまうぐらいひっそりと佇むすむ風情でした。

さて石碑見学の後は、元来た道を引き返して、殿山公園の階段を下って行きます。すると東高校に通じる広い道路に出るのですが、そこを横断したまでは良かったものの、せっかく今下ってきたのに、目の前にはまたまた急勾配の坂道が迫っています。息を切らしながら上り詰めますとそこからのロケーションはなかなかのもの。右側にはランドマークタワーをはじめみなとみらいの重要なビルが見えるばかりかその手前には赤い屋根のマンション群らしき建物が立ち並び、その景観は、ヨーロッパや地中海地方の風景を思わせるものがあり、ほんのちょっピリではありますが、海外の地を訪れているかのような気分を味わえます。そのような異国情緒を勝手気ままに楽しみながら、なおも進んでいくといつしか白旗神社の境内に踏み込んでいました。

第39景 荒立公園上 2つのシンボルがベストロケーションで

この日は第二土曜日とあって白旗神社内では「カレー食べよっ」という幟旗が立てられ、イベントの準備をしていましたが、ご飯の炊き込みやカレー作りでおおわらわ!イベントを担当しているスタッフの方々としばしの交流を重ねた後、次なる目的地へということなのですが、そこは神社の目の前にある荒立公園で、あたり一帯には桜の樹木がびっしりと生い茂っています。シーズンともなればこの公園一帯が花見客で大いに賑わうだろうと想像してしまいます。公園の周辺で見晴らしの良いところを探しながら見渡しますと、前方には先ほどもその前を通ってきた貯水塔が見事な姿を見せています。その横手には赤と白に彩られた電波塔がこんもりと盛り上がって見える森の頂上にちょこんと浮かび上がっています。鶴見区のシンボルとも言える貯水塔と電波塔とが最も美しく見えると言うのも、景観美として、一押しの場所とも言えるでしょう。ただわが写真術の技量では、この美景をそっくりそのまま映し出すことができないのがなんとも残念です。

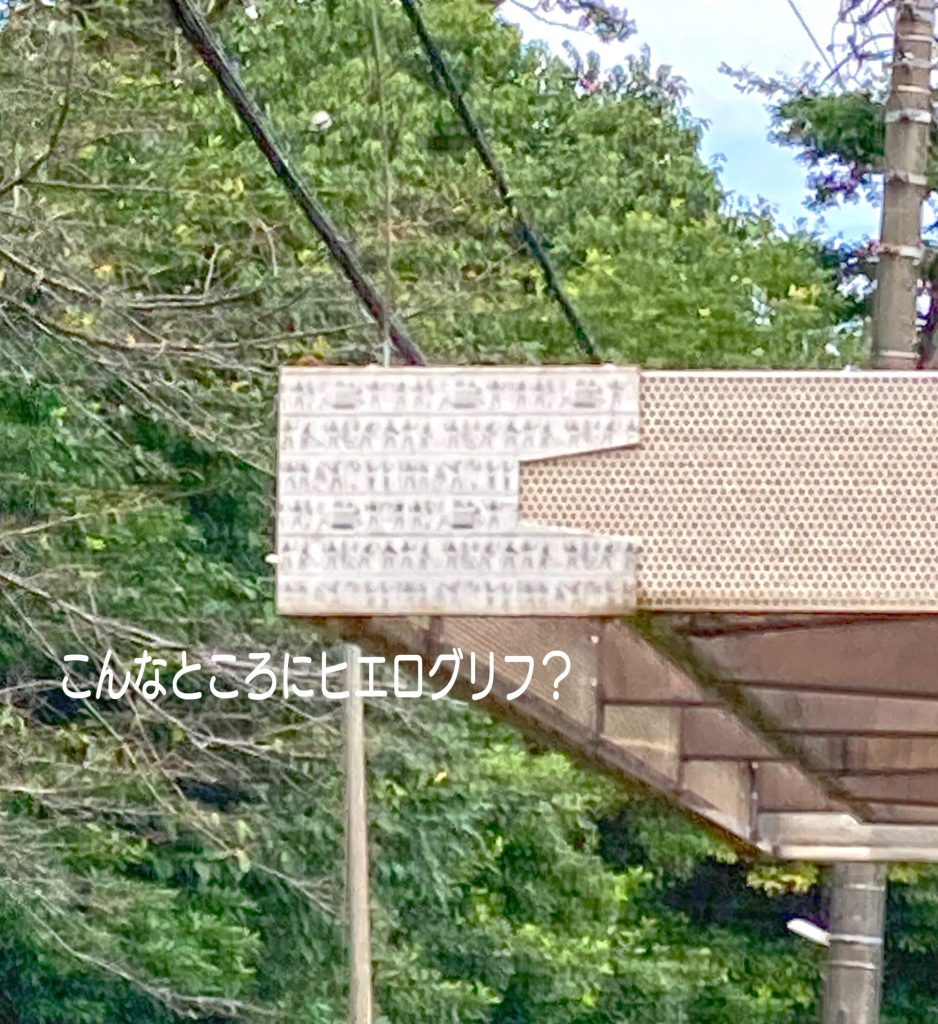

それにしても気になるのは公園内にある休憩所の屋根の横に貼り出されている看板の文字です。よくよく見つめてみると確か古代エジプトの文字であるヒエログリフ文字で書かれているようなのですが、一体何のためにここにこのようなものがーと言う謎解きは、別の機会のお楽しみに残しておくことにいたしましょう!

第40景 ニックハイム東寺尾第3 何とも贅沢な絶景の地

荒立公園から見えたロケーションに心洗われながらニックハイム三号棟の前までやって来ると、右左を見回しながらメンバーそれぞれが幾分興奮気味に感嘆の声を上げています。

「おお!ここからはつばさ大橋が見えるよ!」

「ほんとだ!それにその横には東電の2本の煙突も人家の屋根の上に見えるなぁ」

「待てよー。そのずっとと先に見えてるのは、もしかして房総半島ではないのか?」

「こんなところから房総半島なんか見えるかな?あそこにうっすらと霞んで見える島影のようなものかなぁ?だったらやっぱり房総半島みたいだなぁ」

「ちょっと、こっち側も見て!富士山が見えるんだけど、ほんのちょっとした隙間から下に雲をいただいた姿まで見えるなんて、考えようによってはここは最高の見晴らしのいい場所だよ!」

メンバー全員がこんなやりとりをしていたので、自転車で通り掛かった女性が何事ならんとの態で自転車を止めて話しかけてきました。

「皆さんはこんなところで何をしてるんですか」

ワイワイガヤガヤ、大の大人がそれぞれ自分の見えている光景を勝手に語り出していますので、何とも不思議そうな集団だといぶかしく思われたのも無理からぬこと。

そこでメンバーの1人が「実は鶴見区内の見晴らしの良い場所を探して街歩きをしているのですが、この道路の両側には素晴らしい景観が広がっているので、それを見ながら楽しんでいたんです。ここからはつばさ大橋も見えますし、その向こうには房総半島のようなものも見えているんですよ」

「この場所がそんなに見晴らしが良いところだったとは、今の今まで考えてもしてみませんでした。何十年もこの界隈を通っていますが、ここから房総半島が見えるなんて思いもよりませんでした。皆さんのおかげでこんな場所から景色を見ながら楽しむなんて初めて知りました」と丁重なお言葉まで頂戴いたしました。

41景 宮代橋 道路建設とともに架橋

先程のニックハイムを後にして数分もしないうちに宮代橋に到着しましたが、橋の上に立ちながら東寺尾2丁目と3丁目を結ぶ重要な接点にあることを改めてかみしめた次第です。橋の一角には平成22年8月竣工と記したプレートがあり、人々がこの橋を行き交うようになってから既に10年の歳月が経過していることになります。そのような地域の人々にとっては、重要なインフラになっている橋の上からの眺めは、右手側には新横浜のプリンスホテルの頂上部分がはっきりと目視できますし、よくよく目を凝らすとなんと富士山の姿さえ確認できます。社会のインフラとして地域に溶け込み、人々と一体となった橋の物語をしみじみと感じ入るひと時となりました。

さてこの宮代橋はどのよう経緯で建設されたのか?宮代橋の下を通る道路はもともと丘陵地であった一角を開鑿して建設されたものであり、そのことが今回の街歩きに対する因縁めいたものを感じさせます。つまり33景と34景の響橋からスタートして宮代橋までやってきたわけですが、橋から始まって橋で終わる街歩きとなった一方で、響橋と宮代橋、そのいずれもが丘陵地を開鑿してその上にかけられた橋であることの共通性。初めからそうしたウケ狙いを込めて意図的に選んだ街歩きコースではなかったのですが、結果的に橋と橋を辿る不思議な巡り合わせとなりました。